Vous êtes ici

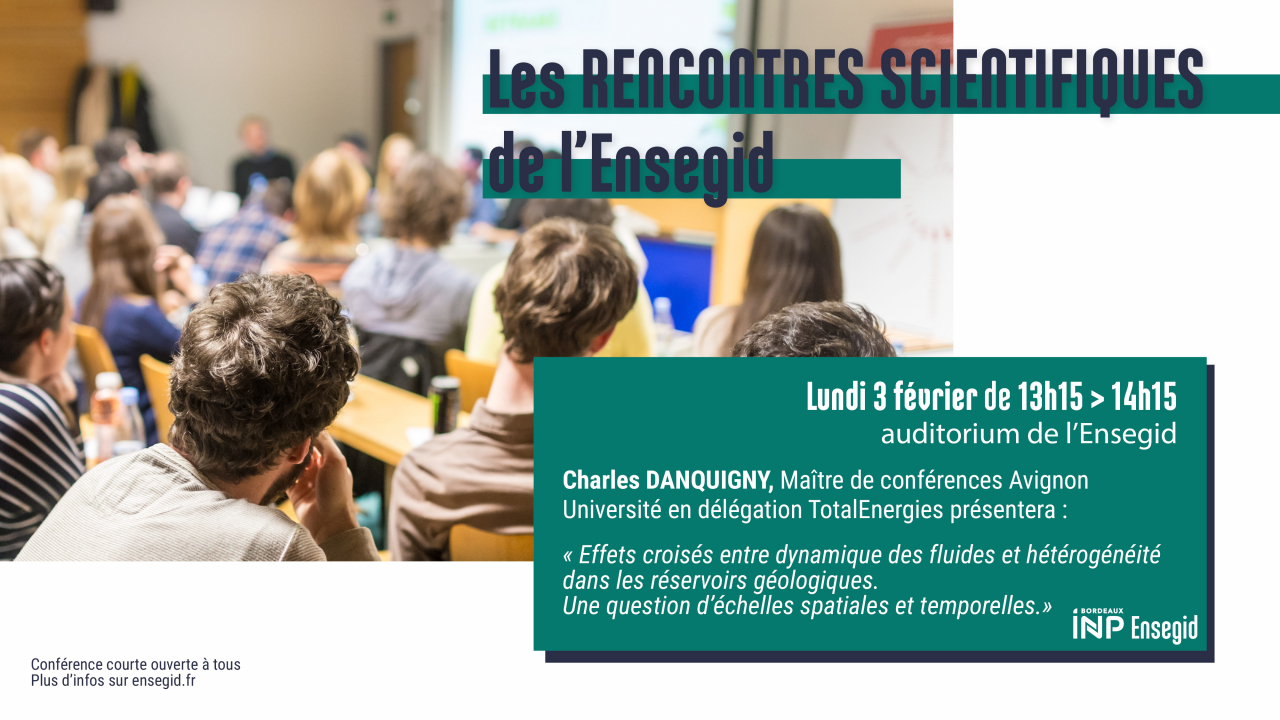

Rencontres Scientifiques de l'ENSEGID : Charles Danquigny

Résumé de la présentation

Charles Danquigny, Maître de conférences Avignon Université en délégation TotalEnergies, présentera :

La modélisation numérique est devenue une clé des prises de décisions relatives aux enjeux sociétaux environnementaux. Qu’il s’agisse de la gestion de la ressource en eau, de la production d’hydrocarbures, d’hydrogène ou d’énergie géothermique, ou encore du stockage de CO2, les décisions techniques et stratégiques s’appuient désormais sur les résultats de simulations issues de modèles. De plus, le contexte de changement global rend la modélisation incontournable car il conduit à élargir et imbriquer davantage les volumes et durées considérés ainsi que les problématiques à traiter. Cela nécessite de renforcer le caractère prédictif et la robustesse des modèles grâce à une compréhension et une simulation toujours plus fines des processus bio-physico-chimiques. Cependant, cette tâche demeure ardue quand elle concerne les réservoirs souterrains. En effet, leur hétérogénéité, fruit de multiples processus qui opèrent sur des temps géologiques, est également multiéchelle. Elle complexifie les interactions et accroît la variabilité spatio-temporelle des processus à l’œuvre aux échelles de temps des enjeux sociétaux, la dynamique des fluides notamment.

A cause de capacités de mesure et de calcul qui demeurent limitées, la modélisation numérique doit valoriser au mieux mesures et connaissances, et concilier la finesse de la représentation des processus et de l’hétérogénéité avec l’étendue des durées simulées et des volumes modélisés. Des hypothèses simplificatrices doivent donc être élaborées, potentiellement au détriment du caractère prédictif et de la robustesse recherchés. Comment alors développer et mettre à profit les moyens de calcul et de mesure, pour réussir à bâtir des modèles à la fois prédictifs de l’hétérogénéité géologique et robustes à la simulation de divers scénarii dynamiques, aux différentes échelles ? Les travaux présentés abordent cette problématique et illustrent le besoin de représentations tridimensionnelles du réservoir, adaptées à la fois à son hétérogénéité et aux processus physiques à simuler.

Tenir compte de la nature géologique du réservoir, source de l’hétérogénéité, pour le caractériser et bâtir sa discrétisation numérique apparaît un moyen essentiel d’optimiser le changement de support des propriétés et une clé de prédiction de leur distribution. Il s’agit alors de rapprocher autant que possible les échelles de discrétisation du modèle et celles de caractérisation du milieu pour réduire les difficultés posées par ce changement de support.

Simuler les processus géologiques pour bâtir des modèles réservoir discrétisés et prédictifs est un autre élément de réponse. Il pose cependant un problème complexe de mise à l’échelle temporelle entre durées à simuler et variabilité temporelle des mécanismes sédimentaires et diagénétiques. Pour y répondre, des outils prometteurs de simulation de la sédimentologie, de l’éogenèse et de la télogenèse sont proposés. Malgré leurs hypothèses simplificatrices, l’ensemble fournit un cadre de développement pour prédire les valeurs et la distribution des propriétés géologiques et pétrophysiques dans un modèle de réservoir actuel.

Ainsi, sur le cas d’application du réservoir de la fontaine de Vaucluse (Sud-Est de la France), des méthodes de caractérisation ont été développées pour déterminer à la fois des paramètres d’entrée de ces modèles génétiques et des grandeurs à comparer à leurs variables de sortie.

Nos actualités en lien avec cette thématique :